2025年4月16日(水曜日)

CGM(持続血糖モニタリング)は、2017年の保険適応拡大をうけ糖尿病診療において急速な普及をみせ、多くの糖尿病患者が使用している。また2018年からはリアルタイムCGMの使用が可能となり、糖尿病の日常診療において活用されている。そこで、現在使用されているCGM機器の適応や特徴を解説する。また、リアルタイムCGMをCSII(インスリンポンプ)を併用した使用法であるSAP療法について解説し、さらに進化したシステムであるHCL(ハイブリッドクローズドループ)療法を自験例も交えながら紹介する。

2025年3月18日(火曜日)

改定された成人肺炎などの各種ガイドライン、厚生労働省ホームページから得られる適正使用の手引き、JANIS等のサーベイランスデータ、知ろうと思えば溢れるほどのデータが手に入るようになってきました。

それらから今患者さんに処方された抗菌薬が、投与量や投与期間も含め適切なのか、最終チェックをするのが薬剤師の役目になります。市中の調剤薬局においても、適正使用について関わってもらうべく、化学療法学会が資格の設定をしてきました。薬剤師の先生方への期待や負荷が高まっているのが現状です。

今回は患者さんの肺炎における起炎菌を想定し、それに対する抗菌薬を結び付け、その理由をご紹介できればと思います。

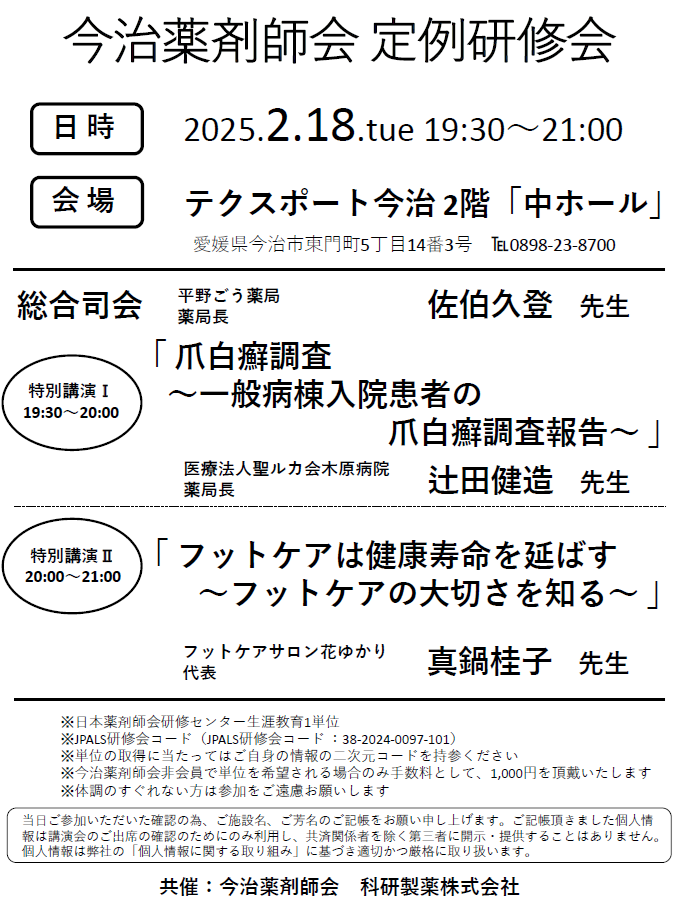

2025年2月18日(火曜日)

日々歩けるということを特に意識しないが、高齢者になると様々な機能の低下から歩くことが困難になってくる。フットケアを行うことで転倒予防につながり、健康寿命を延ばすことに繋がる。しかし、課題も多い。現状をふまえフットケアの大切さをお伝えする。

2025年1月15日(水)

2019年に中国で確認され、瞬く間に世界的なパンデミックを引き起こした新型コロナウイルス感染症は、全人類のそれまで生活を一変させた。これに対し、世界中でこれまでにないスピードでワクチンや治療薬など様々な対応策が開発され、現在までに多くのデータが蓄積された。本邦においても、様々な知見から、新型コロナウイルス感染症に対する基本的な方針が示され、2024年5月8日には2類から5類感染症へと移行した。ウイルスの弱毒化や重症化の減少など、一時期ほどの脅威は薄れたものの、感染そのものは今なお続いており、2024年夏の第11波と呼ばれる流行は記憶に新しい。今回、改訂された診療の手引きを中心にCOVID-19感染症の予防やワクチン、薬物療法等について概説する。また季節性ウイルス感染症であるインフルエンザの診療方針についても併せて紹介する。

2024年12月18日(水) 会の冒頭で、先日出店いたしましたせとうちみなとマルシェの報告を行います。講演1では今秋、今治市と災害時における医薬品備蓄の協定を締結しました。経緯や運営方法などを紹介します。 講演2では、災害対策運営側からは、災害直後からの情報収集(EMISなど)、行政・医療関係団体との情報共有・連携、災害関連情報の発信、支援薬剤師の募集及びマッチング、関係機関との調整、JMAT班への薬剤師の派遣調整、資機材の選定及び準備について講演を行います。

2024年11月20日(水) 肺炎は呼吸器感染症ですが、医療従事者であれば呼吸器診療に携わっていなくても、肺炎患者には何らかの形で関わったことはあるのではないでしょうか。今年度は2017年から7年ぶりに肺炎診療ガイドラインが改定されました。このガイドラインを踏まえて、これからの季節に増えてくる成人の肺炎、中でも市中肺炎を中心に振り返りたいと思います。

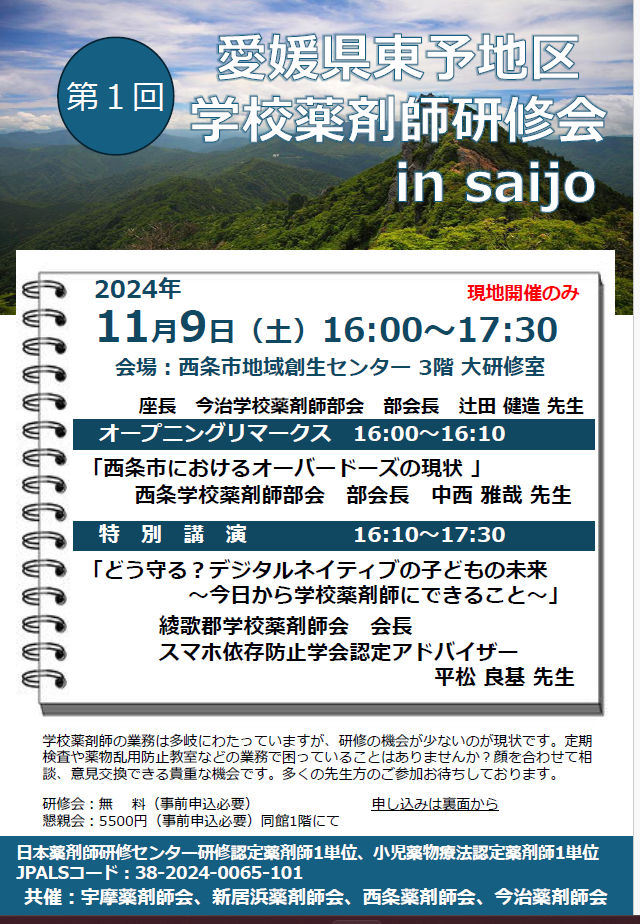

2,024年11月9日(土)学校薬剤師の業務は多岐にわたっていますが、研修の機会が少ないのが現状です。定期検査や薬物乱用防止教室などの業務で困っていることはありませんか?顔を合わせて相談、意見交換できる貴重な機会です。多くの先生方のご参加お待ちしております。また、学校薬剤師でない先生方もどんどん参加していただけたら幸いです。

2024年10月16日(水)健康日本21では,健康づくりの実践における睡眠の重要性が取り上げられており,本年「健康づくりのための睡眠ガイド」が新たに公開された.あわせて各種の睡眠疾患を有する患者への取り組みが重要であり,不眠症など頻度の高い睡眠疾患を的確に診断し治療につなげることが望まれている.近年新たな睡眠薬も登場したことで,不眠症治療は新たな展開を迎えている.睡眠疾患をめぐる最新の話題を提供するとともに,睡眠衛生指導や薬物治療を含めた不眠症診療について解説する.

2024年9月18日(水)がん患者が経験する神経障害性疼痛は治療抵抗性となりやすく、多くの臨床家を悩ませている。 本講演会では、痛みの発生機序、ガイドラインにおける治療方法を振り返りながら、オピオイド鎮痛薬や鎮痛補助薬の可能性を探る。 特に、最近報告された化学療法誘発性末梢神経障害に対するミロガバリンの効果にも着目してみたい。

2024年8月21日(水)学校薬剤師の業務は、薬品管理や環境衛生検査だけではなく、給食点検・お薬教育・アンチドーピング・薬物乱用防止教室の開催等多岐に渡る。今回、学校における教室等の環境、プール、学校給食の検査の概要と要点を解説し、昨年策定された「第六次薬物乱用防止五か年戦略」の重点項目であり、急激に増加している未成年者の大麻乱用の問題、更に10代の市販薬オーバードーズの現状について解説し、解決策を模索する。

会場がいつもと違うバリクリーンとなっております。お間違えのないようにお越しください。

バリクリーンから交通のお願いです。

2024年8月7日(水) 18時45分から愛媛県病院薬剤師会東予支部研修会

2024年7月17日(水)一般演題では超高齢化社会を迎えた我が国において、下部尿路症状に関する疾患は増加の一歩で、特に夜間頻尿は、患者の睡眠障害や生命予後に大きく関与しています。 OABを罹患する患者では、膀胱での作用であるβ3受容体発現が少なくなっており薬剤としてβ3への選択性が重要になっております。また、高齢患者では、夜間多尿によると思われる夜間頻尿が存在し、OAB治療だけでは改善しない点を講演致します。 特別講演では、我が国において睡眠で休養がとれてない者の割合が増加している。健康日本21(第三次)においても睡眠対策の重要性が再認識されている。 良質な睡眠は肥満、身体活動量への良好な影響をもたらす可能性が高く、血糖や糖尿病の予後への好影響も期待できる。 加齢に伴って中途覚醒および夜間頻尿の頻度が高まることに加えて、糖尿病ではより重症化しやすい。 夜間頻尿がさまざま生活習慣に関連しており、治療を進める事が重要である。 本講演では、内科医からみた生活習慣および糖尿病と夜間頻尿の関係を中心に、加えてその治療について講演したい。

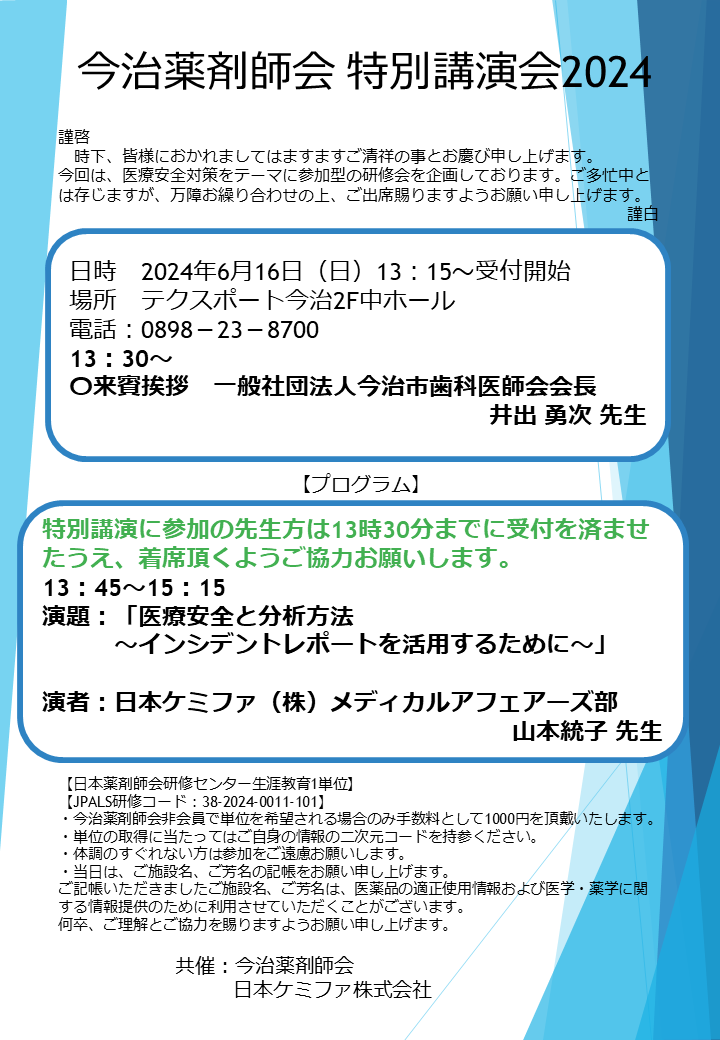

2024年6月16日(日)2018年に新設された地域支援体制加算の算定要件にプレアボイド事例の取組実績があることに伴い、多くの薬局が、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業に登録・報告を行っています。単に情報を報告・共有するだけでなく、自局の患者様の薬物療法の安全性の確保に役立てることを目的にその分析方法について学び、共有された事例を使って再発防止策等を検討してみます。

2024年5月15日(水)がん医療の働き方改革モデルは、患者が納得のいく医療を受け、Well-beingを達成することを目指します。そのための重要な要素は、薬薬連携、PBPM、医療用アプリの推進、そしてそれらの出発点である患者への共感と患者力の向上です。本講演では、これらをどう栄養療法とがん悪液質対策に取り入れるかをお話しいたします。

2024年4月17日(水)糖尿病治療において低血糖は避けて通れない事象です。そこで糖尿病であることとは無関係な低血糖症も含め低血糖症の分類について解説します。また、実際に経験した低血糖症例を紹介し、特にインスリン自己免疫症候群様のインスリン抗体による低血糖を繰り返した症例について、経過とともにその原因や背景、治療法の推移について解説します。補足として我が国で発見されたインスリン自己免疫症候群についても解説します。

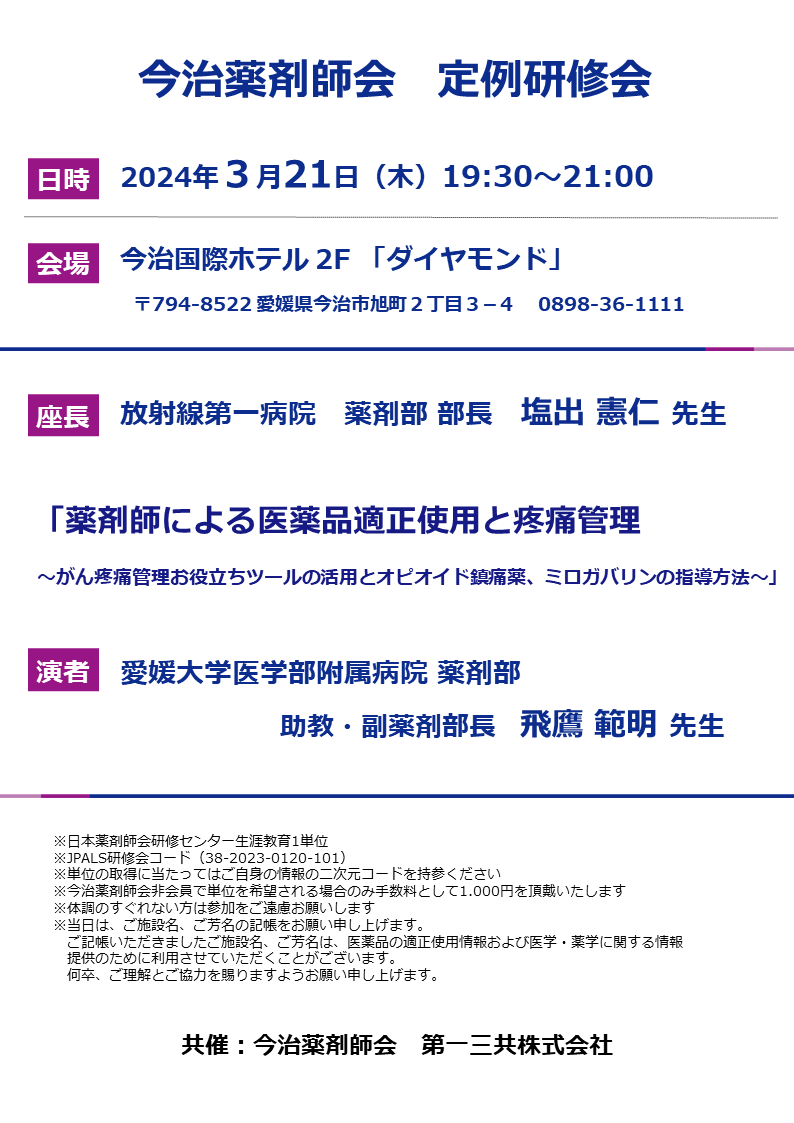

2024年3月21日(木)一般社団法人愛媛県病院薬剤師会では、緩和ケア領域における処方提案等に利用可能なツールとして「~がん疼痛管理お役立ちツール~」を作成しています。本講演会では、ツールを基にオピオイド鎮痛薬の換算、処方例、副作用対策、オピオイドスイッチング等について講演します。さらに、オピオイド鎮痛薬や鎮痛補助薬(ミロガバリン等)の指導方法についても講演する予定です。基本的な内容が中心となりますが、ご参加の先生方の今後の業務の一助となれば幸いです。

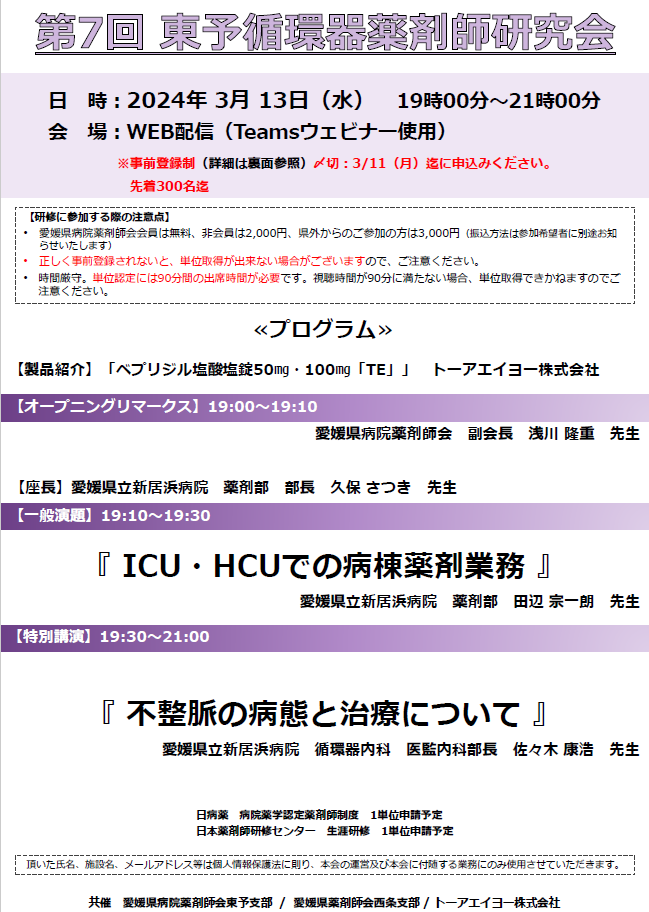

2024年3月13日(水)東予循環器薬剤師研究会ののお知らせ

2024年3月8日(金)愛媛県病院薬剤師会東予支部研修会のお知らせ

※今回日本薬剤師会研修センターの単位申請が間に合わず、単位取得ができません。お詫びして訂正いたします。

2024年2月21日(水) 褥瘡の基礎から最新のトピックスについて、褥瘡の発生と治癒過程、褥瘡のリスク因子、褥瘡治癒に必要な栄養素について講演予定です。 褥瘡のリスク因子として低栄養のオッズ比が高い事が報告されているなか、今回の講演が薬剤師の患者指導業務に役立つ内容になると思います。

2024年2月15日(木)令和5年度愛媛県病院薬剤師会 東予支部研修会 web sEMINARのご案内

お申し込みは上記画像をクリックしてください。

2024年1月17日(水) 新年あけましておめでとうございます。

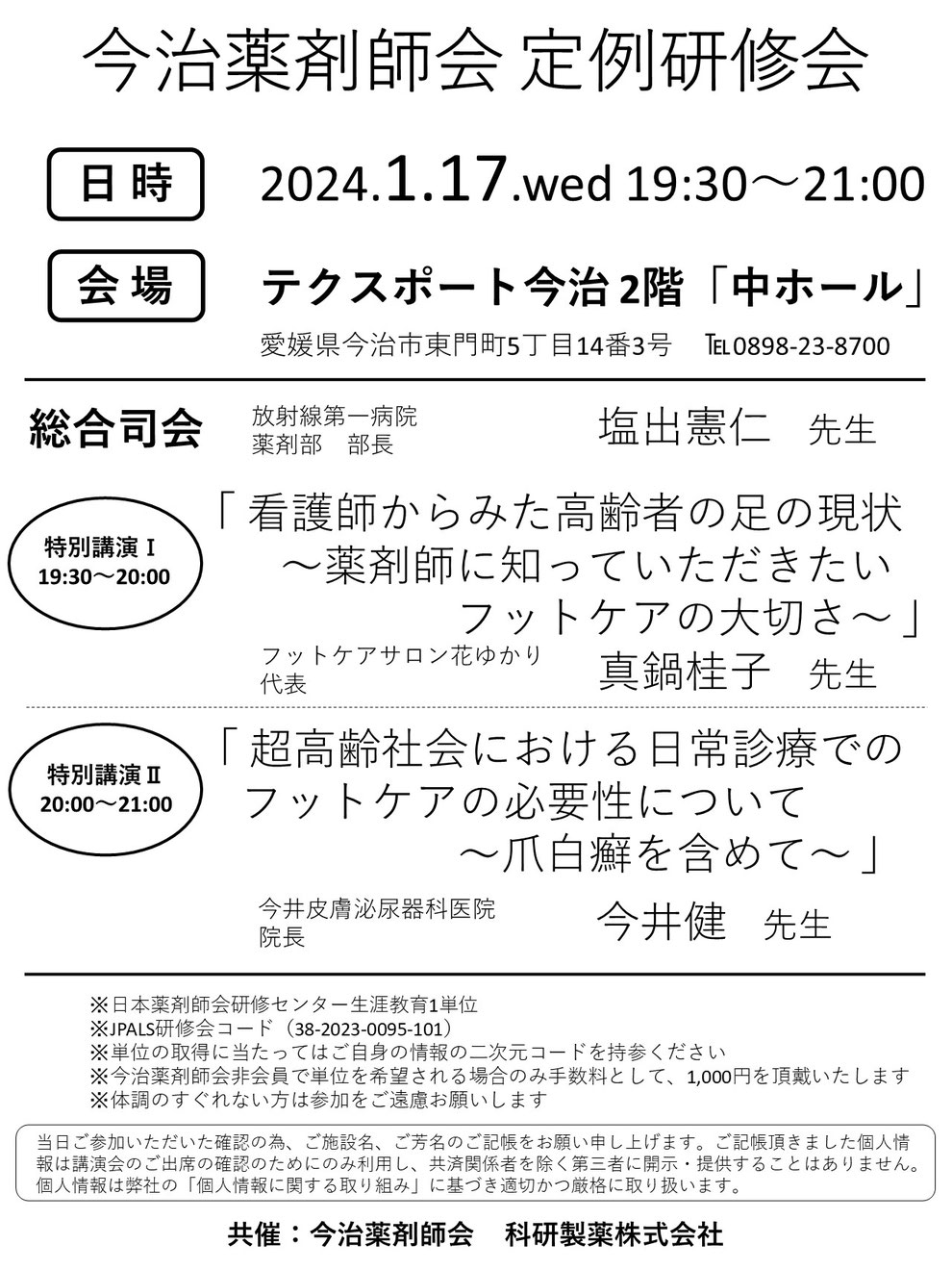

特別講演1では、歩くことを維持するためにはフットケアは欠かせず、高齢者の介護予防・介護改善に向け看護師として取り組んでいることや、薬剤師から足を見ることで足の大切さを啓発していただきたい内容をご講演いただきます。

特別講演2では、要介護者の転倒の内的要因の一つに、爪白癬や爪の肥厚などの足部に関する問題が提起されており、肥厚した爪は下肢機能低下をもたらし、下肢機能低下はフットケアを受けることで改善することが報告されています。ご講演とともに実際のフットケアについても解説していただける予定です。

2023年12月20日(水) 12月は漢方薬をテーマに昭和大学薬学部教授 川添和義先生よりご講演いただきます。市販される漢方薬の中には正しく利用されておらず、効果が十分に発揮できなていないものもあります。そこで、本講演では生薬の働きを考えながら、防風通聖散など繁用される処方を中心に適切な利用法は何かを皆さんと考えていきたいと思います。

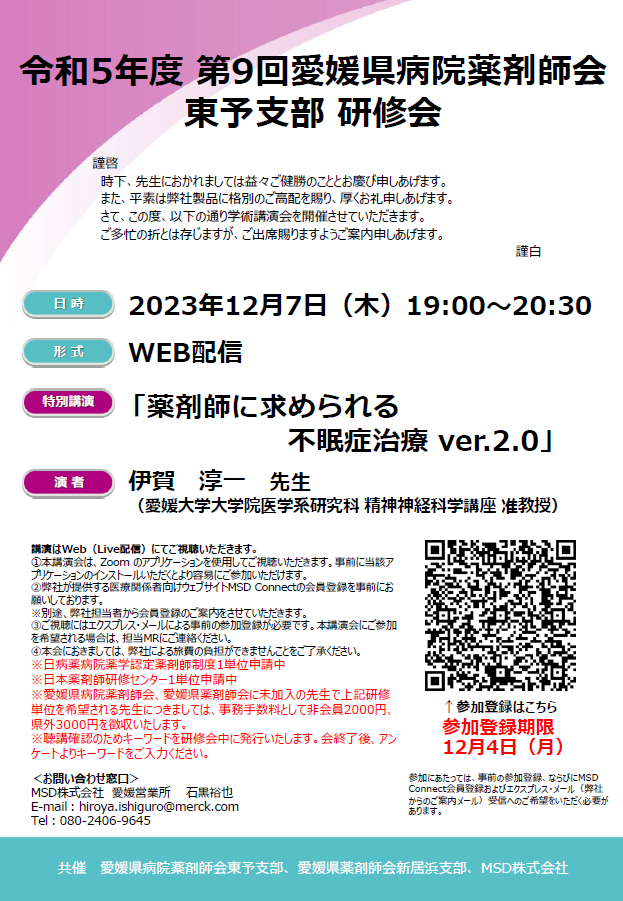

2023年12月7日(木) 令和5年度第9回愛媛県病院薬剤師会東予支部研修会

申し込みは上記画像をクリックしてください。

2023年12月7日(木) 第47回東予DM研究会のお知らせ

2023年11月15日(水)アキクリニック 根布昭彦 先生をお迎えして、精神療法を中心とした治療の実践と睡眠薬の適正使用についてご講演いただきます。BZ系を含むGABA系薬剤、メラトニン系薬剤、オレキシン系薬剤の投与は、患者の不眠症の重症度、また、合併する精神科疾患や身体的疾患によって選択しなければならなず、そして漫然とした投与を避けて、不眠症状が改善すれば減量・休薬も視野に入れて治療を行う必要があります。出口を見据えた不眠症の真のゴールを見ざすためには、依存性や副作用の少ない薬剤であること、また、入眠力や睡眠維持力をバランス良く持っている薬剤が理想です。

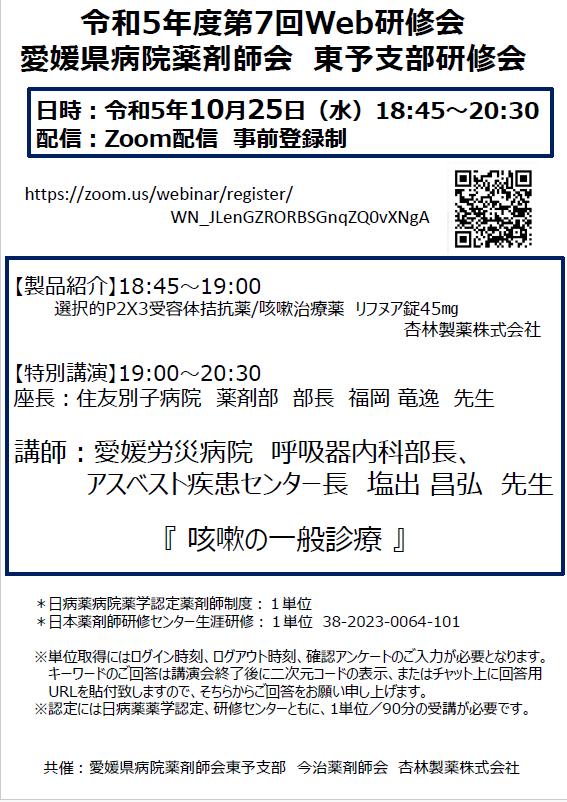

2023年10月25日(水)呼吸器内科の専門医の塩出昌弘先生に、ガイドラインからみた咳嗽治療、新しい難治性慢性咳嗽治療薬の実臨床での評価、十分な患者教育の実践等についてご講演いただく予定です。

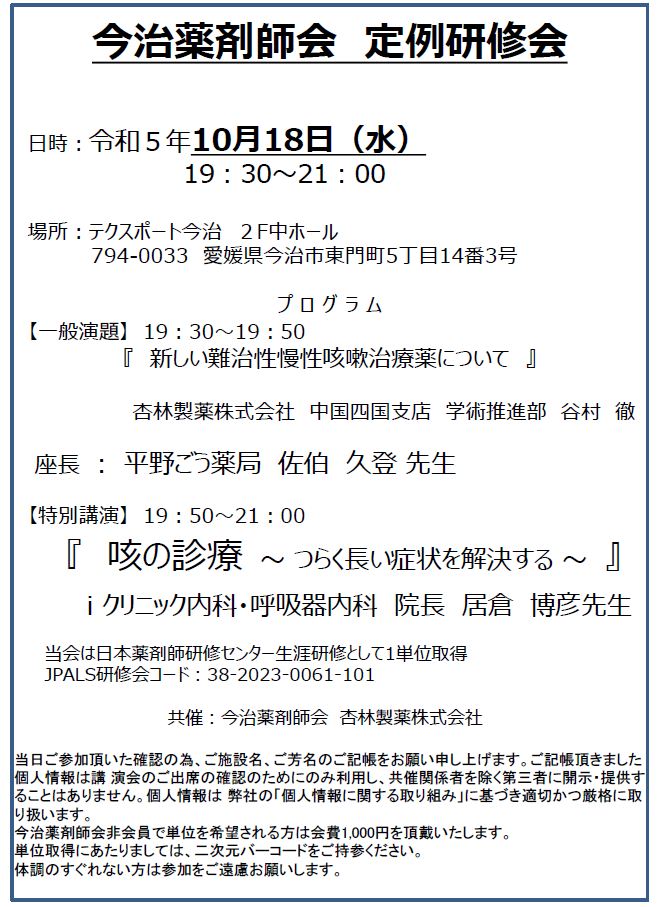

2023年10月18日(水) 一般演題では、世界初の適応を有する難治性慢性咳嗽治療薬の作用機序や臨床試験データからみた有効性・安全性について講演を予定しています。 特別講演では、今治地区の呼吸器専門医で咳喘息など咳嗽の原因疾患を多く診られているiクリニック内科・呼吸器内科 院長 居倉博彦先生に、咳嗽やその原因疾患の診断と治療やガイドラインからみた咳嗽治療、新しい難治性慢性咳嗽治療薬の実臨床での評価についてご講演いただきます。

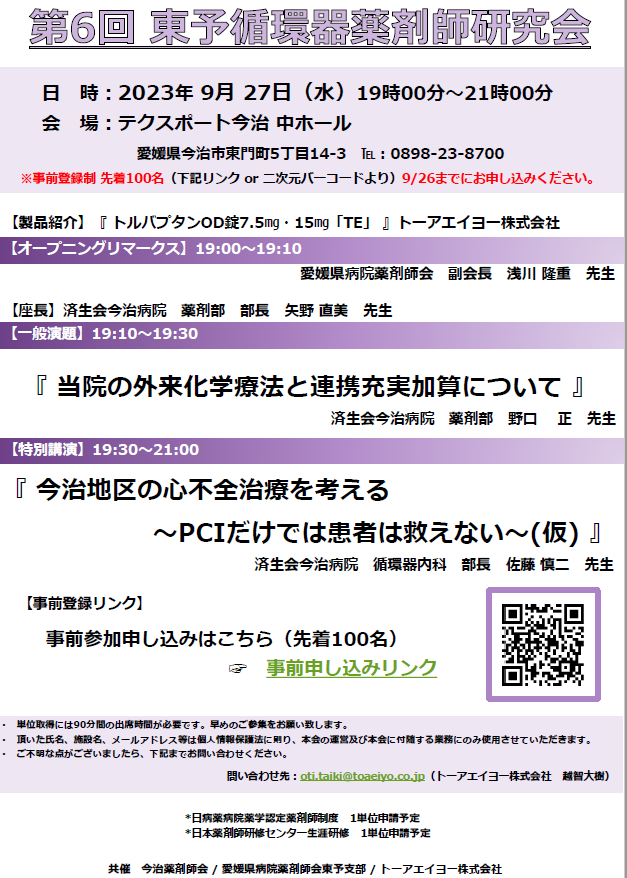

2023年9月27日(水)第6回東予循環器薬剤師研究会が開催されます。

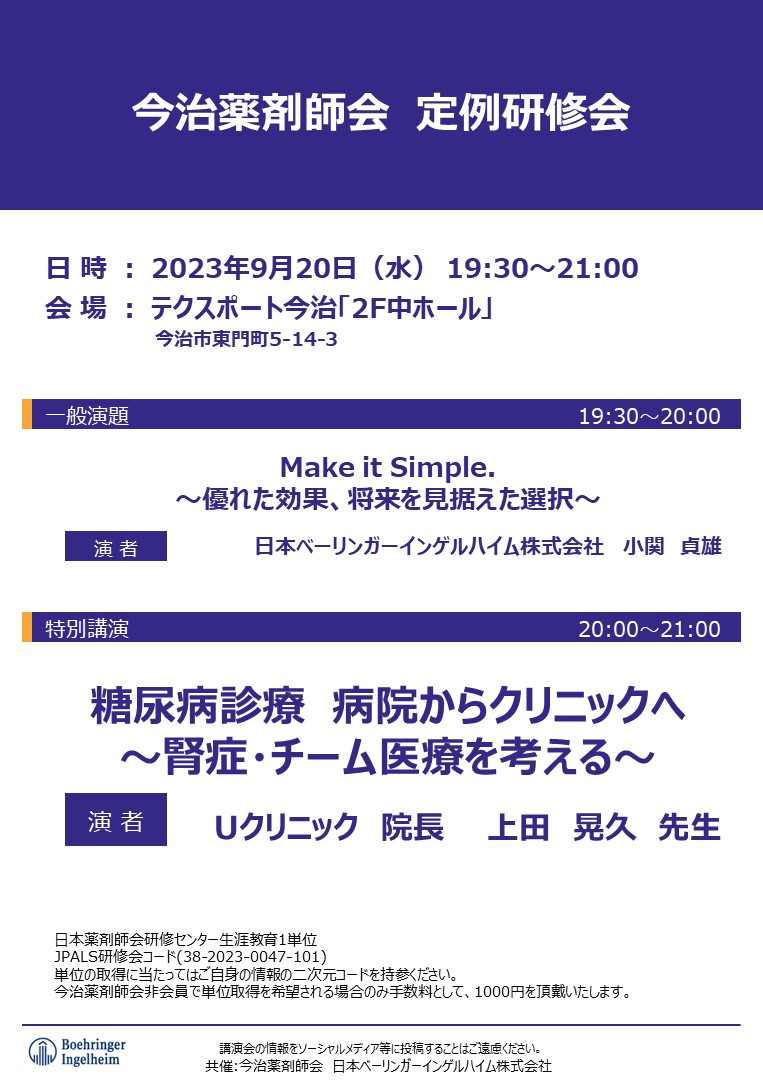

2023年9月20日(水) 一般演題では、2型糖尿病の疫学やガイドラインから課題と対策を検討し、エンパグリフロジンに関する臨床試験の概要をいくつかご紹介し、製品の適正使用について講演予定です。特別講演では、糖尿病診療の最新の話題と、病院とクリニックでの診療の違いやクリニックで導入している検査の紹介、糖尿病性腎症の治療のトピックから、糖尿病診療におけるチーム診療の重要性まで、幅広い内容でご講演いただく予定です。

2023年8月16日(水) 頭痛の鑑別と医療機関受診の重要性や片頭痛の疫学と治療について、抗CGRP抗体製剤の有効性と安全性について頭痛診療ガイドラインを含めてご講演予定です。

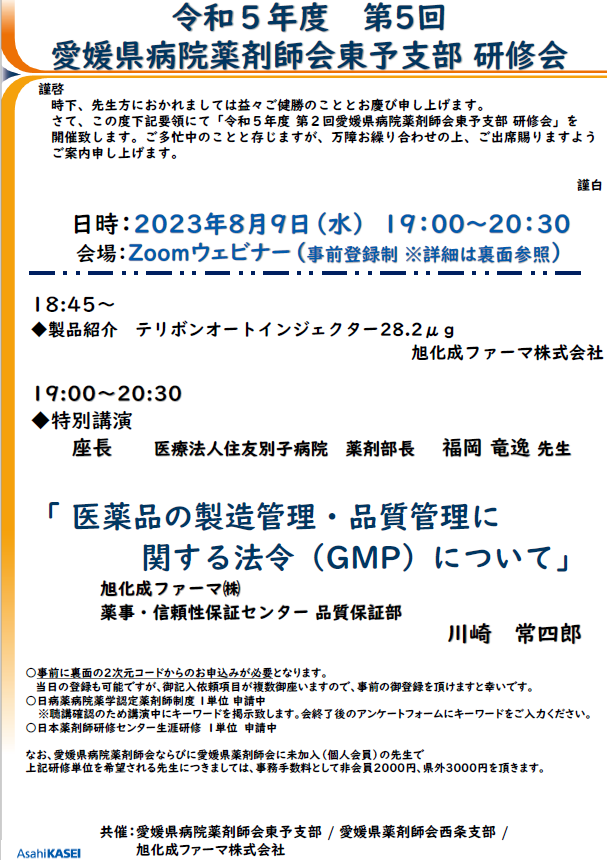

2023年8月9日医薬品の製造管理・品質管理についての研修会です。

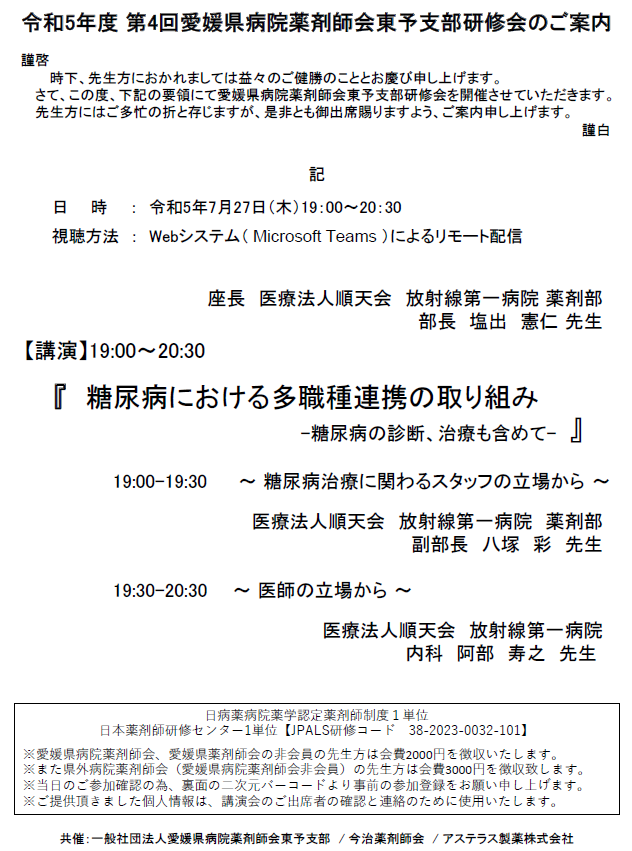

2023年7月27日(木) ー糖尿病の診断、治療も含めてー糖尿病における多職種連携の取り組みについて 同じ演題を医師の立場からとスタッフの立場からとの講演予定です。

2023年7月19日(水)日本精神神経学会専門医より高齢者の不眠症をテーマに、睡眠の実態や加齢による変化についてご講演頂きます。

2023年5月17日(水) 最近の糖尿病治療についてご講演頂きます。

Copyright© 2020 Imabari Pharmaceutical Association All Rights Reserved.